مقال للباحثة سعيدة لعجال/جامعة المسيلة،الجزائر، نشر بالعددين 17 و18 من مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية الخاصين بصعوبات التعلم ص 51، مارس 2016.

لتحميل كل العدد أو للاطلاع على الأشكال والصور يرجى الضغط على غلاف المجلة:

دراسة مقارنة لدافعية الإنجاز بين التلاميذ المتفوقين دراسيًّا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات من تلاميذ المرحلة الابتدائية ببعض المدارس الابتدائية – بمدينة المسيلة-

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التّعرف على الفروق ذات الدلالة الاحصائية في مستوى دافعية الانجاز بين التلاميذ المتفوقين دراسيًّا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات. وقد بلغت عينة الدراسة (80) تلميذاً ،40 تلميذ وتلميذة يعانون من صعوبات التعلم، و40 تلميذاً من المتفوقين دراسيًّا في الرياضيات) من تلاميذ المرحلة الابتدائية بالسنة الخامسة ابتدائي من خمس مدارس ابتدائية بمدينة المسبلة.ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ استخدام أدوات التشخيص الخاصة بصعوبات التعلم، كما تمّ تطبيق اختبار دافعية الانجاز الذي طوّره ” أحمد عبد الخالق ومايسة النيال” بعد تطبيقه على عينة استطلاعية في البيئة المحلية وحصوله على دلالات صدق وثبات عالية، ومن خلال تطبيق المنهج الوصفي التحليلي المقارن.

وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات دلالة احصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة ذوي صعوبات التعلم والتلاميذ المتفوقين دراسيًّا في الرياضيات لصالح هذه الأخيرة.

الكلمات المفتاحية: دافعية الإنجاز- صعوبات تعلم الرياضيات- المتفوقين دراسيّاً في الرياضيات – تلميذ المرحلة الابتدائية.

مقدمة:

يعتبر الدافع للإنجاز من أهم العوامل التي يتوّقف عليها النّجاح والفشل في أداء ما يوكل للتلميذ من مهام تعليمية، حيث يجمع علماء التربية على أنّ جوهر أي صعوبة أكاديمية ربما يكمن في دافعية الأطفال للتّعلم وإنجاز المهام الموكلة إليهم. هذا و يعرفه “ماكيلاند وآخرون” (Mccheland&al) بأنه يشير إلى استعداد ثابت نسبيا في الشخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق وبلوغ نجاح يترتب عليه نوع من الإرضاء وذلك في المواقف التي تتضمن تقييّم الأداء في ضوء مستوى محدد من الامتياز.[1]

واقتصار الحديث على الدافع للانجاز في علاقته بصعوبات التعلم دون سواه من الدوافع إنما يرجع إلى أهمية هذا الدافع والذي يتّضمن على العديد من الدوافع النفسية مجتمعة، فهو دافع متعدد الأبعاد والمكونات وهو ما يجعل فهم صعوبات التعلم في ضوءه أمراً غاية في الأهمية.

وعلى ذكر ذلك؛يرى”كيرك وجلجار”(Kirk & Gallagher,1989)أنّ العوامل الوجدانية والدافعية تسهم على نحو دال في إحداث صعوبات التعلم بوجه عام وصعوبات تعلم الرياضيات بوجه خاص.فالطفل الذي يفشل في التعلم لسبب أو للأخر يتّجه إلى تكوين توقعات منخفضة للنجاح الدراسي وتنمية تقديرات ذات منخفضة. وتقلل هذه الاتجاهات من الدافعية وتحدث مشاعر سلبية عن العمل المدرسي وبالتالي تؤدي هذه الأنماط من الإخفاق إلى صعوبات تعلم[2].

في حين أنّ الطلبة المتفوقون يختلفون عن غيرهم من الطلبة في القدرة الرياضية المبنية على المدى الواسع وعمق الفهم، والبداية المبكرة في تعلم الرياضيات وحب الأرقام والتّعامل معها، والفهم الذاتي لهذا التفوق.كما أنّ هناك العديد من الخصائص التي تميّز الطلبة المتفوقين من غيرهم عن الطلبة العاديين عند مقارنتهم أثناء تعلم الرياضيات حيث توصل “جرينز” من خلال نتائج دراسته في هذا المجال،أنّ الطلبة المتفوقين يتميزون عن غيرهم من الطلبة من حيث قدرتهم على “تشكيل المسائل، والمرونة في التّعامل مع البيانات، والطلاقة في الأفكار الرياضية، والقدرة على تنظيم البيانات وتحليلها وتفسيرها، والقدرة على نقل الأفكار إلى مواقف جديدة والقدرة على التعميم”.[3]

- الإشكالية:

لاشك أنّ مجال صعوبات التعلم شأنه شأن أي مجال، قد واجه المشكلة الخاصة بالتعريف والوصف الدقيق للأنماط السّلوكية المختلفة لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم؛ غير أن العديد من تعريفات صعوبات التعلم تتفق مع تصنيف “كيرك وكالفنت” منها تعريف كل من (نبيل حافظ 1998 وهاميل 1990Hammmil, وجونسونJohnson,1985) بأنها اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات المعرفية مثل الانتباه والإدراك والذاكرة والتي تعد عمليات جوهريّة في عملية التعلم.[4] والتي صنفها إلى نوعين رئيسين هما: النمائية والأكاديمية هذه الأخيرة التي تحاول الباحثة بصدد التّعرف عليها. حيث تشير إلى الاضطراب الواضح في تعلم: القراءة أو الكتابة أو التّهجي أو الحساب أو ثبات العمر التحصيلي لهذه المهارات، ويمكن ملاحظة هذه الصعوبات بوضوح في عمر المدرسة. فحين يظهر الطفل قدرة كامنة على التعلم، ويفشل في ذلك بعد تقديم التعليم المدرسي الملائم له عندئذ يؤخذ في الاعتبار أنّ لدى الطفل صعوبة خاصة في تعلم: القراءة، أو الكتابة، أو الهجاء أو التعبير الكتابي.[5]

ومن منطلق أنّ عدد كبير من العلماء سعى إلى تقديم تعريف واضح للرياضيات فيرى “بادين”(Badian,1999) أن تعريف الرياضيات يختلف باختلاف المراحل التعليمية، ففي المرحلة الابتدائية يترادف مصطلح الرياضيات مع مصطلح الحساب. في حين تشتمل الرياضيات في مرحلة ما بعد الابتدائية على الجبر والهندسة وحساب المثلثات.[6]

حيث أنّ مفهوم الرياضيات هو مفهوم أشمل وأعم من مفهوم الحساب فالرياضيات هي دراسة البنية الكلية للأعداد وعلاقاتها. أما الحساب فيشير إلى إجراء العمليات الحسابية.[7]

كما يعتبر التفوق الدراسي استعداد في مجال أو أكثر من المجالات الدراسيّة، وقد بدأ الاهتمام به في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث أجريت الدراسات للكشف عن التلاميذ المتفوقين في الرياضيات واللّغات و العلوم، ووضعت البرامج لرعايتهم والإسراع بتعليمهم في مجالات تفوقهم. وقد أدت هذه الجهود إلى اكتشاف عدد كبير من الأطفال المتفوقين الأكاديميين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.

ومن الدراسات الرائدة في الكشف عن التفوق الأكاديمي دراسة المتفوقين في الرياضيات التي تبنتها جامعة هوبكنزJohns Hopkins University ,1969)) بتمويل من مؤسسة “سبنسر”Spencer Foundation وتهدف إلى الكشف عن الأطفال المتفوقين في الرياضيات. والإسراع في تعليمهم عن طريق إلحاقهم بفصول الرياضيات بالجامعة أثناء الصيف، والعطلات أو في فصول مسائية[8].

وانطلاقا من أهمية هذا الجانب وضعت المناهج المحدّدة والمناسبة لمختلف مراحل التعليم للوصول بالتّلميذ إلى الأداء الإيجابي لعمل معين وتنمية القدرة لديه على توظيف معارفه بطرق منتظمة. وهذا لن يتأتى إلاّ في وجود دوافع تستثيره.

فالبحث عن القوى الدّافعة التي تُظهر سلوك المتعلّم وتوجهه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لعملية التّعلم والتعليم لأنها من بين أهم الشروط الأساسية لحدوث عملية التّعلم. و لعلّ الدافع للإنجاز من أقوى الدوافع في هذه العملية كونه يشير إلى استعداد ثابت نسبيا في الشّخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق وبلوغ نجاح يتّرتب عليه نوع من الإرضاء.[9]

كما ذهب “شابمان”(Chapman,1998) إلى استنتاج مؤداه أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يتّسمون بانخفاض دافعيتهم للانجاز؛ فهو يرى أن رسوب الأطفال ذوي صعوبات التعلم يؤدي إلى إحساس هؤلاء الأطفال بانخفاض قيمة الذات (Self-Worth)،والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مفهوم الذات لديهم وإحساسهم بعدم الثقة بالنفس، وانخفاض توقع النجاح. وذهبت “ليكت ورفاقها” (Licket et al,1985) إلى نفس ما ذهب إليه “شابمان”وإن أضافت آثاراً أخرى للرسوب من شأنها أن تؤثر بالتبعية على دافعية الأطفال ذوي صعوبات التعلم على الانجاز فهي رأت أنّ الفشل المتكرر لدى ذوي الصعوبات تميل إلى تشككهم في قدراتهم و مجهوداتهم وما إذا كان ما يمتلكونه من قدرات وما يبذلونه من جهد سوف يؤدي إلى تحقيق أية نجاحات. ورغم ما توصلا إليه الباحثان السالفا الذكر؛ من وجود ارتباط بين دافعية الانجاز السالبة وصعوبة التعلم إلاّ أنّ هذا لا يرتضي التفسير القائل بأن خبرات الفشل المتكرر أو دافعية الانجاز المنخفضة هي الأسباب المنشئة للصعوبة من وجهة نظر المؤلف، لأنه لا يمكن الفصل بين ما تقدم وصعوبة التعلم. وبمعنى أكثر وضوحاً يطرح المؤلف سؤاله: هل أنّ خبرات الفشل المتكرر هي السبب في صعوبة التعلم أم العكس.[10]

وفي هذا الشّأن يرى (أنور الشرقاوي، 1998) أن الدافع للانجاز من الدوافع الرئيسية التي ترتبط بأهداف العمل المدرسي، ومساعدة الأطفال على تحقيق هذا الدافع يعمل على تنشيط مستوى أدائهم وتحقيق أهم جوانب دافعية العمل المدرسي. ويضيف ( Wong,1996) أن سلسلة الفشل الدراسي الممتد تضعف الحافز أو الدافع للتعلم لدى التلاميذ الذين يظهرون صعوبات تعلم بشكل كبير وهؤلاء الأطفال غالبا ما يعزون فشلهم إلى أسباب خارجية مثل صعوبة المهمة أو الاختبار، ويعارضون في استثمار جهدهم في عملية التعلم، ومن ثم ينخفض تحصيلهم الدراسي ويتولد لديهم اعتقادا بأنهم غير قادرين على التغلب صعوبات التعلم التي تواجههم.[11]

ويذكر[12] أن ضعف الدافعية يتولد حسب (Mercer,2001) عندما يشعر الطلبة ذوو صعوبات التعلم أن النجاح بعيد عنهم وعندما يواجهون بالفشل المتراكم تقل دافعيتهم ويقل شعورهم بالسعادة، وذلك بسبب اعتقادهم أن النجاح مرتبط بعوامل خارجية هي أكبر من قدراتهم وطاقتهم.

و على اعتبار أنّ التحصيل الدراسي يمكن اعتباره كمحك للتفوق العقلي فإن الدراسات حاولت البحث في هذا الأخير وعلاقته بالدافعية للانجاز إلى جانب التفوق الدراسي بالتحديد.

فالدراسة التي أجراها “تيرمان”(Terman,1921) اهتمت ببحث العلاقة بين التفوق العقلي محدداً في ضوء معاملات الذكاء وبعض جوانب الدافعية، ومن بين النتائج المتوصل إليها بأن الأفراد الأكثر نجاحاً هم الذين يمتلكون دافعاً قويًّا للانجاز ولديهم الإمكانية في الوصول إلى مستويات مرتفعة من الأداء. هذا إلى جانب الدراسة التي أجراها”جتسلر وجاكسون”(Getzels&Jacksson,1962) عندما تناولت العلاقة بين التفوق العقلي محددا في ضوء محكي الذكاء والقدرة على التفكير الابتكاري من ناحية وبعض الجوانب الدافعية كالدافع للانجاز من ناحية ثانية، إلى نتائج تفيد بعدم وجود فروق دالة بين الأذكياء والمبتكرين من حيث شدة الدافع للانجاز.[13]

وقام (أديب محمد علي الخالدي، 1981) بدراسة للتنبؤ بالتفوق العقلي في بعض المتغيرات المرتبطة به بين تلاميذ المرحلة الإعدادية وحاول من خلالها الوصول إلى معادلة تنبؤية للتفوق العقلي في ضوء المتغيرات المرتبطة به على غرار الاتجاه نحو العمل المدرسي والتوافق الشخصي والاجتماعي والدافع للانجاز. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين هذه المتغيرات والتفوق العقلي.[14]

كما يرى[15] (نقلا عن (Nunn& at al,1986 , Chapman,1988, Rea,1991 أن التفوق الدراسي لا يتوقف فقط على إمكانات الفرد العقلية، بل هو نتيجة العديد من العوامل الدافعية والانفعالية والاجتماعية. ويضيف أن”جابر عبد الحميد” قارن بين التلاميذ المتفوقين والمتوسطين والمتأخرين دراسياً بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بدولة قطر في الدافعية والاتجاهات المدرسية وبعض سمات الشخصية تبيّن أنّ الطلاب المتفوقين قد حصلوا على درجات أعلى من أقرانهم. وذلك لأنهم يحبون العمل بدرجة أكبر ولديهم قدرة على الانجاز ويحبون حل المشكلات الصعبة ولديهم حب استطلاع عقلي.

و من بين ما توصلت إليه دراسة (القبالي، 2012) التي بحثت في فاعلية برنامج إثرائي قائم على الألعاب الذكية في تطوير مهارات حل المشكلات والدافعية للانجاز لدى الطلبة المتفوقين في السعودية. وجود فروق بين المجموعتين على مقياس الدافعية للإنجاز بأبعاده الثلاث، المثابرة[16].

هذا ويعتبر نجاح المؤسسة التّعليمية في تحقيق أهدافها يكمن في قدرتها على الاستثمار الأمثل للمدخلات التّعليمية والتي إن لم يكن لديها طلاب تستثيرهم دوافع ذاتية للتّحصيل والنجاح لن تستطيع تقديم مخرجات تحقق الآمال، فدافعية الإنجاز شرط أساسي يتوقف عليه تحقيق الأهداف التّعليمية في مجالات التّعلم المتعددة خاصة في مادة الرياضيات والتي أسلفت الباحثة الحديث عنها.

ومن ما تقدم انبثقت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال التالي:

- هل توجد فروق بين المتفوقين دراسيًّا وذوي صعوبات التعلم في الرياضيات على مقياس دافعية الانجاز؟

- فرضيات الدراسة:

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتفوقين دراسيًّا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات في دافعية الانجاز.

- أهداف الدراسة:

- التّعرف على عينة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات والمتفوقين دراسيًّا في هذه المادة.

- فحص دلالة الفروق بين المتفوقين دراسيًّا وذوي صعوبات التعلم في الرياضيات في دافعية الانجاز.

- التحديد الاجرائي لمفاهيم الدراسة:

4-1- دافعية الإنجاز:تتحدد بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب على المقياس المعد من طرف كل من”أحمد عبد الخالق و مايسة النيال للأطفال (1991C.A.M.S,)

4-2- التفوق الدراسي في الرياضيات: يحدد بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة على الاختبار التحصيلي في الرياضيات وتقدر بعلامة أكبر من 8/10

4-3- صعوبات تعلم الرياضيات: التلاميذ الذين يظهرون تباعداً بين أدائهم المتوقع كما يقاس باختبارات الذكاء وأدائهم الفعلي كما يقاس بالاختبار التحصيلي في الرياضيات ، ويكون ذلك في صورة قصور في أدائهم بالمقارنة بأقرانهم في نفس العمر الزمني والمستوى العقلي والصف الدراسي، وتنطبق عليهم خصائص ذوي صعوبات التعلم ويستثنى منهم ذوو الإعاقات الحسّية، والمتأخرون عقلياً، والمضطربون انفعالياً، والمحرومون ثقافياً واقتصادياً.

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة على الاختبار التحصيلي في الرياضيات وتقدر بعلامة أقل من 5/10.

4-4- تلميذ المرحلة الابتدائية :حدد في هذه الدراسة بأنه كل تلميذ(ذكر- أنثى) يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي ببعض المدارس الابتدائية-مدينة المسيلة- من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ومن المتفوقين دراسيًّا في الرياضيات.

- الدراسات السابقة:

من الدراسات السّابقة المرتبطة بمشكلة البحث والتي أمكن للباحثة الاطلاع عليه نذكرها فيما يلي:

5-1-دراسة منال بنت خالد محمد الجريسي،2013:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق في تقدير الذات والدافعية للانجاز الدراسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم والسويّات، بالإضافة إلى التعرف على إذا ما كان متغيرا الدراسة تقدير الذات والدافعية للانجاز الدراسي يختلفان باختلاف نمط الصعوبة الاكاديمية لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم، كما تهدف إلى تحديد العلاقة بين تقدير الذات والدافعية للانجاز الدراسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم والسويّات.

و تكونت عينة الدراسة من(300) تلميذة (68 تلميذة من ذوات صعوبات التعلم، 232 تلميذة من السويّات) من تلميذات المرحلة الابتدائية في الصف ( الرابع- الخامس-السادس). ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ تطبيق كل من مقياس تقدير الذات للأطفال (سليمان،1992)، ومقياس الدافعية للانجاز الدراسي للأطفال (إعداد الباحثة)، ومقياس صعوبات التعلم لطلاب المرحلة الابتدائية(السرطاوي،1995). ومن خلال تطبيق المنهج الوصفي بشقيه: الارتباطي والمقارن.وبتحليل البيانات انتهت الدراسة إلى النتائج التالية: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين عينتي الدراسة في كل من تقدير الذات والدافعية للانجاز الدراسي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى اختلاف نمط صعوبات التعلم الأكاديمية وعدم وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين تقدير الذات والدافعية للانجاز الدراسي لدى عينتي الدراسة[17].

- دراسة روبنسون (Robinson,2001):

هدفت الدراسة إلى التعرف على دافعية الانجاز لدى تلاميذ المدارس الابتدائية الأمريكيين الأفارقة (السود) ومعرفة الفروق بين الطلاب مرتفعي ومنخفضي دافعية الانجاز في التحصيل الأكاديمي وطبيعة العلاقة بين دافعية الانجاز والمستوى الاقتصادي-الاجتماعي للتلاميذ، واختلاف دافعية الانجاز باختلاف النوع.تكونت عينة الدراسة من (277) تلميذ وتلميذة بالدراسة الابتدائية، ومقسمين إلى قسمين (139 مرتفعي الانجاز 138 منخفضي الدوافع للانجاز)، واستخدم قائمة دافعية الانجاز لـ”شولتز” ( (Schultzودرجات الطلاب في نهاية العام كمؤشر للتحصيل الأكاديمي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين دافعية الانجاز والتحصيل الأكاديمي، بالإضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلبة والطالبات في دافعية الانجاز لصالح الطالبات، ووجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المستوى الاجتماعي – الاقتصادي ودافعية الانجاز لدى طلاب المدارس الابتدائية[18].

- دراسة الصافي، عبد الله بن طه، 2000:

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي وكانت أدواتها مقياس العزو بصورتيه (النجاح والفشل الدراسي)، اختبار الدافع للانجاز من إعداد هيرمانز واستمارة لاستطلاع رأي الطلاب عن عزو المتفوقين في حين أنّ عينة الدراسة تكونت من طلاب كلية التربية وكلية اللغة العربية بجامعة الملك خالد وكلية المعلمين بأبها :عينة المتفوقين دراسيا (100) طالباً منهم (50) طالب بالأقسام العلمية و (50) طالبا بالأقسام الأدبية المتفوقين الحاصلين على معدل (5.3) فأكثر، عينة المتأخرين دراسيا (100) طالب منهم (50) طالب بالأقسام العلمية و(50) طالبا بالأقسام الأدبية و تم اختيار العينة من خلال من خلال السّجلات الأكاديمية لهؤلاء الطلاب الحاصلين على معدل تراكمي أقل من (2) الحاصلين على إنذار وبيّنت نتائج هذه الدراسة أن الطلاب المتفوقين ذوي دافعية الانجاز المرتفع قد عزو نجاحهم إلى القدرة والجهد و المواد الدراسية والاختبار،بينما الطلاب المتأخرين دراسيا ذوي دافعية الانجاز المنخفض قد عزو فشلهم إلى المزاج. والحظ و المعلم.[19]

- دراسة نبيل محمد الفحل، 1999:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين المتفوقين والعاديين في دافعية الانجاز والتحصيل الدراسي وتكونت عينة الدراسة من (120) طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة، مقسمين كالتالي ( 30طالب متفوق، 30 طالبة متفوقة، 30 طالب عادي، 30 طالبة عادية)، واستخدم في هذه الدراسة اختبار الدافع للانجاز للأطفال والراشدين لفاروق عبد الفتاح موسى، استمارة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات في دافعية الانجاز لصالح الطالبات المتفوقات، بينما لا توجد فروق بين الطلاب العاديين والطالبات العاديات من دافعية الانجاز، وتوصلت كذلك نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين الطالبات العاديات والطالبات المتفوقات في دافعية الانجاز.[20]

- دراسة السيد عبد الحميد سليمان السيد، 1992:

تناولت هذه الدراسة بعض متغيرات الشخصية المرتبطة بصعوبات التعلم على عينة قوامها (53) من تلاميذ صعوبات التعلم في مادة علوم الصف الثاني إعدادي، و(60) من عينة التلاميذ العاديين، وبتطبيق أدوات الدراسة لتشخيص الصعوبات وقياس متغيرات الدراسة المتمثلة في اختبار سعة تذكر الصور، اختبار الدافع للانجاز ،واختبار تزاوج الأشكال المألوفة لقياس الأسلوب المعرفي ( التروي/ الاندفاع) أنه توجد فروق بين تلاميذ عينة الدراسة في سعة الذاكرة، الدافع للإنجاز الأسلوب المعرفي ( التروي/ الاندفاع) لصالح التلاميذ العاديين.[21]

- دراسة البيلي وآخرون،1991:

هدفت إلى التعرف على بعض الخصائص النفسية ( الدافع للانجاز- الاعتماد على النفس- الإحساس بالقيمة الذاتية –العلاقات الأسرية- العلاقات في المدرسة) وأجريت على أطفال عاديين وأطفال من ذوي صعوبات التعلم في اللغة العربية والرياضيات من الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بدولة الإمارات العربية. وانتهت الدراسة إلى أنّ الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم يواجهون صعوبات تكيّفية في علاقاتهم الأسرية والمدرسية[22].

- دراسة مرزوق عبد المجيد، 1990:

هدفت دراسته إلى الكشف عن الفروق بين الطلاب المتفوقين والمتأخرين دراسياً في كل من الدافعية للانجاز وأساليب التعلم. و أوضحت نتائجها وجود فروق جوهرية بين الطلاب عينة الدراسة في الدافعية للانجاز لصالح المتفوقين. وأشار الباحث إلى أنّ الدافعية للانجاز من شأنها تحقيق قدر أكبر من النجاح في المواقف المختلفة[23].

- دراسة سيانوف Synnove,1986) )

كان هدفها بحث الفروق بين الطلاب ذوي صعوبات التعلم والطلاب العاديين في الدافع للانجاز، وقد تكونت عينة الدراسة من (06) طلاب ذوي صعوبات تعلم من طلاب الجامعة وعينة مماثلة من أقرانهم العاديين وقد تمّ تقدير الدافع للانجاز في ضوء دافعية الطلاب للبقاء في الكلية أثناء الدراسة والرغبة في ذلك، فقد تمّ ذلك من خلال مقابلات فردية تعقد مع الطلاب، وقد أوضحت نتائج الدراسة على أنّ الطلاب العاديين ذوي مستوى مرتفع في الدافع للانجاز مقارنة بأقرانهم ذوي صعوبات التعلم.

- دراسة آدمزAdams,1976))

كان من ضمن أهدافها بحث الفروق في مستوى دافعية الانجاز لدى عينة قوامها (47)تلميذاً من التلاميذ ذوي صعوبات تعلم من الذين يتلقون تعليماً إضافياً، وعينة قوامها (25)تلميذا عاديا من تلاميذ الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر. ولقياس دافعية الانجاز فقد تمّ استخدام مقياس “متشجان” وباستخدام أسلوب تحليل التباين أوضحت نتائج الدراسة عن أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ ذوي صعوبات تعلم والتلاميذ العاديين في الدافع للانجاز.[24]

الخلفية النظرية للدراسة:

1 – دافعية الانجاز:

يرجع استخدام مصطلح الدافع للانجاز في علم النفس من -الناحية التاريخية- إلى “ألفرد أدلر” (Adler) الذي أشار إلى أن “الحاجة للانجاز” هي دافع تعويضي مستمد من خبرات الطفولة و”كورت ليفن” (Liven) الذي عرض هذا المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح وذلك قبل استخدام “موراي” (Murray) لمصطلح الحاجة للانجاز. وعلى الرغم من هذه البدايات المبكرة فإن الفضل يرجع إلى عالم النفس الأمريكي هنري “موراي” (H.Murray) في أنه أول من قدم مفهوم الحاجة للانجاز بشكل دقيق بوصفه مكونا من مكونات الشخصية وذلك في دراسته بعنوان ” استكشافات في الشخصية ” والتي عرض فيها ” مواري ” لعدة حاجات نفسية كان من بينها الحاجة للانجاز؛ حيث يعرفها ” بأنها تشير إلى رغبة أو ميل الفرد للتّغلب على العقبات وممارسة القوى والكفاح أو الجاهدة لأداء المهام الصعبة بشكل جيد وبسرعة كلما أمكن ذلك”[25].

و يعرف كل من “أحمد عبد الخالق ومايسة النيال، (1991) الدافع للانجاز على أنه دافع يتولد لدى الفرد يحثه على التنافس في مواقف تتضمن مستويات من الامتياز والتفوق، إنه النّضال من أجل السيطرة على التحديات الصعبة. أو هو الأداء الذي تحثه الرغبة في النجاح وحل المشكلات الصعبة التي تتحدى الفرد وتعترض طريقه.[26]

وقد نصب الباحثون في كشفهم عن مكونات الدافعية للإنجاز حيث توصل العالم “أوزبل” (Ousubel )إلى ثلاث مكونات هي :

- الدافع المعرفي: وينبثق من طبيعة الشّخصية وحاجاتها إلى المعرفة، حيث يكون سببا في النّجاح وتجّنب الفشل فلا تنخفض حالة التّوتر عند الفرد إلا بعد تحقيق الهدف المسطّر، ومنه فإن كل معرفة جديدة تعتبر اكتشافا تعين الفرد على القيام ببعض المهام أو الأعمال بدرجة عالية من الكفاءة.

- تحقيق الذات : يتمثل هذا التوجيه في رغبة الفرد في زيادة مكانته و هيبته وسمعته والتي يحرزها عن طريق الأداء المتميز الذي يتناسب مع التقاليد والقيم المعترف بها اجتماعيا و هذا يؤدي إلى الشعور بكفاءته واحترام و تقدير مفهومه لذاته.

- الانتماء أي في تقبل الآخرين و قد يتم الإشباع من خلال صرف النظر عن السبب وراء ذلك ويظهر النجاح من خلال التقدير و الاعتراف من الآخرين الذين يعتبرون مصدرا في تأكيد ثقته بنفسه و مثل ذلك ( الوالدان )حيث يلعبان دورا في تحقيق إشباع الحاجات.[27]

يقصد بصعوبة الحساب على أنها اضطراب القدرة على تعلم المفاهيم الرياضية وإجراء العمليات المرتبطة بها، وبعبارة أخرى هو صعوبة أو العجز عن إجراء العمليات الحسابية الأساسية وهي : الجمع والطرح والضرب والقسمة وما يترتب عليها من مشكلات في دراسة الكسور والجبر والهندسة فيما بعد، ويطلق عليها كوسك (Kosc,1974) مصطلح الحبسة الرياضية.[28]

وعليه فصعوبة تعلم الرياضيات تعني عدم القدرة على استيعاب المفاهيم الرياضية وإجراء العمليات الحسابية. والتي قد ترجع إلى اضطراب أو خلل في الوظيفة النمائية (Dévelopmental) والذي يحدث قبل الولادة نتيجة لخلل جيني أو وراثي وقد يحدث بعد الولادة نتيجة لكدمات أو إصابات في المخTraumatic brain injury) ).[29]

و تباعاً لما سبق ذكره؛ هناك نوعان من التّشخيص لصعوبة التعلم في الحساب، الأول رسمي يقوم به الخبراء و الأخصائيون والثاني غير رسمي يقوم به المعلم أثناء شرح الدروس.[30]

-التفوق الدراسي في الرياضيات:

يتفوق التلميذ في الرياضيات بالقدر الذي يتوافر لديه من خصائص التلميذ الموهوب فيه ولكن هناك تلاميذ متفوقين في الرياضيات وغير موهوبين فيها. وهناك فئة متوسطة التحصيل في الرياضيات ولكن لقوة الدافع نحو دراسة الرياضيات تبدو متفوقة في دراستها.[31]

و لا يعني بالضرورة أن التلميذ المتفوق في الرياضيات أنه متفوق في اللّغة العربية – مثلاً- ولكن من المتوقع أن لا يكون المتفوق في إحدى المواد متخلفا في أي مادة من المواد الدراسية. فالمتفوق يجد نفسه في حاجة إلى بذل جهد كبير في سبيل الاحتفاظ بمركزه بين فئة المتفوقين.[32]

لذلك تعتبر اختبارات التحصيل في الرياضيات من الأدوات المهمة، لما يتميز به الموهوب والمتفوق عن أقرانه في نفس العمر في السّرعة والدّقة في إجراءات العمليات الحسابية، مع تمتعه بحصيلة لغوية كبيرة بجانب قدرته على حل المشكلات، وأيضاً امتلاكه مهارة عالية في القراءة والفهم.[33]

الاجراءات المنهجية للدراسة:

أولا: الدراسة الاستطلاعية: تتمثل أهدافها في النقاط التالية:

- التّعرف على ميدان الدراسة وصعوباته.

- تشخيص عينة الدراسة (ذوي صعوبات التّعلم والمتفوقين في مادة الرياضيات).

- فحص الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة ومدى صلاحيتها.

- خطوات تشخيص العينة:

يتكون مجتمع الدراسة من التلاميذ المسّجلين بالسنة الخامسة ابتدائي ببعض المدارس الابتدائية بمدينة المسيلة للعام الدراسي 2013/2014 . ويعود السبب في الاقتصار على تلاميذ هذه السنة لكونهم يمثلون نهاية المرحلة الابتدائية وأنّ الصعوبات التي يواجهونها في هذه السنة تمثل خبرات تراكمية لسنوات فارطة.

و نظراً لصعوبة التّشخيص الدقيق للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في تعلم مادة الرياضيات وتمييّزهم عن غيرهم من التلاميذ المتأخرين أو بطيئي التعلم وأيضاً حصر التلاميذ المتفوقين دراسياً في هذه المادة، كان لزاماً على الباحثة إتباع الخطوات التالية:

- إجراء سلسلة من المقابلات مع المعلمين والمعلمات المسندة إليهم الأفواج مجتمع الدراسة.

- الاطلاع على الدفاتر المدرسية للتأكد من نتائجهم و المعدلات التراكمية للسنوات الفارطة في هذه المادة.

- الإطلاع على الدفاتر الصّحية للتلاميذ ذوي الصعوبة – العينة محل الدراسة- وذلك للتأكد من خلوّهم من أمراض مزمنة أو إعاقات حركية أو حسّية (بصرية، سمعية…). وقد تمّ أخذها بعين الاعتبار من قبل الباحثة بهدف الاستعانة بها في تطبيق محك الاستبعاد.

- أدوات الدراسة الاستطلاعية:

- – الاختبار التحصيلي في مادة الرياضيات: قامت – الباحثة- بتصميم اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات يقيس تعلّمات الفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية(2013/2014). وقد تمّ تطبيق الاختبار التحصيلي على عينة الدراسة الأولية المقدّر عددها (217) تلميذ وتلميذة والموّزعين على خمس مدارس ابتدائية والاعتماد على نتائجه في فرز فئة المتفوقين الحاصلين على أكبر من (08 /10) وذوي صعوبات التعلم في الرياضيات الحاصلين على أقل من( 05/10).

- – اختبار الذكاء: تم اعتماد الباحثة على اختبار المصفوفات المتتابعة الملون (CPM) Coloured Progressive Matricesالذي أعده “جون رافن” (John Raven).

- -محك التباعد بين الذكاء والتحصيل لعينة ذوي صعوبات التعلم:بعد تطبيق اختبار الذكاء على عينة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات والتي تمّ حصرها وفقا لنتائج الاختبار التحصيلي و المكونة من (70) تلميذ وتلميذة. تمّ تحديد العينة النهائية التي ينطبق عليها محك التباعد اعتماداً على تحويل درجات كل من الذكاء والاختبار التحصيلي في الرياضيات إلى درجات معيارية لها، ثمّ تحديد مدى انطباق محك التباعد عن طريق طرح الدرجة المعيارية للتحصيل من الدرجة المعيارية للذكاء، ويكون الفرق الكمي بينهما واحداً صحيحاً فأكثر. تمّ استبعاد (04) حالات من العينة، وهذا يندرج أيضا ًضمن المعيار المعتمد لفرز هذه الفئة في كونها ألاّ يقل مستوى ذكائها عن المتوسط في ضوء اختبار الذكاء المستخدم في هذه الدراسة (ألا تقل نسبة ذكائهم من المئيني 25).

- -استمارة تقدير المستوى الاقتصادي والاجتماعي: وقد تمّ – للباحثة- إعداد وتصميم هذه الاستمارة بعد الاطلاع على الكثير من الاستمارات والاستعانة ببعضها في تحديد هذه الأبعاد بدّقة، وتدعيمها بالمعلومات المقدّمة من طرف المعلمين.

- -محك الاستبعاد: بعد الإطلاع على نتائج استمارة تقدير المستوى الاقتصادي والاجتماعي وجد أن ّمعظم الاستجابات تشير إلى المستوى المتوسط فما فوق وكذلك من بين البيانات الاجتماعية فكانت تشير إلى وجود الأبوين على قيد الحياة ومستوى تعليمي مقبول.

- – مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعّلم في الرياضيات: أعد من قبل(الزيات، (2008 للكشف عن الطلاب ذوي صعوبات التعّلم في الرياضيات للطلاب(بدءً من الصف الثالث حتى الصف التاسع) والذين يتواتر لديهم بعض أو كل الخصائص السلوكية المتعلقة بصعوبات التعلّم في الرياضيات.تمّ الاستجابة على مقياس التّقدير التّشخيصي لصعوبات التعّلم في الرياضيات من قبل معلمي ومعلمات التلاميذ ذوي الصعوبات (ن= 66) بتحديد درجة انطباق الخصائص عليهم، وبعد تطبيق هذا المعيار تمّ استبعاد (04) تلاميذ الذين حصلوا على أقل من(40) درجة على المقياس، وبذلك أصبح عدد التلاميذ (62 تلميذاً وتلميذة).

- الخصائص السيكومترية للأدوات:

قدرت العينة الاستطلاعية بـ40)) تلميذ وتلميذة تماثل في تكوينها عينة البحث الأساسية تشمل فئتي ذوي صعوبات التعلم والمتفوقين في الرياضيات موّزعة على المدارس الابتدائية والتي استوفت شروط انتقائها تبعا لمعايير تشخيصها من العينة الأولية. حيث تمّ التأكد من خلالها من:

3-1- الاختبار التحصيلي: حيث تمّ حساب:

– الثبات: بطريقة ألفا كرونباخ: حيث بلغت قيمة معامل الثبات (0.77) وهي قيمة مقبولة.

– الصدق المتعلق بمحك خارجي( الصدق التلازمي أو التطابقي):

جدول رقم (01): يوضّح نتائج حساب معامل صدق الاختبار التحصيلي

| عددأفراد العينة | درجة الحرية | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | معاملالارتباط | مستوىالدلالة | |

| الاختبار التحصيلي | 40 | 38 | 6.46 | 3.08 | بين الاختبار والفحص الأول0.590** | دال عند 0.01 |

| الفحص التجريبي الأول | 6.10 | 2.70 | بين الاختبار والفحص الثاني0.592** | |||

| الفحص التجريبي الثاني | 5.65 | 2.50 |

يلاحظ من الجدول السّابق دلالة معاملات الارتباط، مما يعني أن علاقات الارتباط بين هذه المتغيرات دالة عند مستوى (0.01)، وهذا يعني أن الاختبار صادق.

3-2- مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعّلم في الرياضيات:

تمّ الاعتماد في عملية تقنين هذا المقياس على عينة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات المأخوذة من العينة الاستطلاعية المقدر عددها(ن=16 تلميذ وتلميذة).

– الصدق: تمّ الاعتماد على الصدق المرتبط بالمحك في حساب الصدق عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين درجات عينة الصعوبات على المقياس ودرجاتهم في الاختبار التحصيلي. و قد بلغت قيمته (- 0.653) وهذا يدل على أنّ الاختبار صادق.

– الثبات: تمّ حسابه عن طريق “التجزئة النصفية” بحساب معامل الارتباط لـ”بيرسون”بين النصفين.حيث بلغت قيمته بعد التصحيح بمعادلة “سبيرمان براون”(0.69) و منه فإنّ المقياس على درجة مقبولة من الثبات.

3 -3- مقياس دافعية الانجاز في الدراسة الحالية:

– صدق المقارنة الطرفية( الصدق التمييزي):

لحساب صدق أداة الدراسة تمّ الاستعانة بالصدق التمييزي، للتّوصل فيما إذا كان مقياس الدافعية للإنجاز يستطيع أن يميّز بين من يملكون مستوى مرتفع من الدافعية للانجاز والذين يملكون مستوى منخفض منها فإذا كان الأمر كذلك، فإنّ المقياس يعد صادقاً فيما يقيس. حيث يبّين الجدول أدناه الدرجات التي حصلت عليها كل عينة على مقياس دافعية الانجاز؛ أحداهما يطلق عليها المجموعة العليا من حيث ارتفاع درجاتها في الدافعية، والثانية يطلق عليها مجموعة دنيا من حيث انخفاض درجاتها في الدافعية.

جدول رقم( 02): يمثل قيم (t-test ) لدلالة الفروق بين متوسطات العينة العليا والدنيا في مقياس دافعية الانجاز

| العينات المتغير | العينة العليا ن=11 | العينة الدنيا ن=11 | قيمةtest t- المحسوبة | قيمة t-test المجدولة | درجة الحرية | مستوى الدلالة | |||

| دافعية الانجاز | Std | Std | ** 17.80 | 1.72 | 2.52 | 20 | الفرق دال عند0.01 | ||

| 54.00 | 1.41 | 43.00 | 1.48 | ||||||

يتبيّن من الجدول أعلاه أنّ قيمة (test- t) دالة إحصائيا عند مستوى 0.01 مما يعني أنّ المقياس يتوفر على القدرة التمييزية بين العينتين المتطرفتين في دافعية الانجاز، فالمقياس إذن صادق.

- الثبات: تمّ حساب معامله عن طريق: معادلة ” ألفا كرونباخ “حيث بلغ معامل الثبات(557) وهو معامل ثبات مقبول.

ثانيا:الدراسة الأساسية:

1- المنهج المتبع: حيث اتبعت الدراسة الحالية “المنهج الوصفي التحليلي المقارن” لتحقيق أهدافها وذلك بأسلوب المقارنة بين العينات في متغير الدراسة.

2-حدود الدراسة الأساسية:

-الحدود المكانية: يشمل المجال الجغرافي للدراسة خمس (05) مدارس ابتدائية متواجدة بمدينة المسيلة.

-الحدود الزمانية: تمّ تطبيقها خلال الموسم الدراسي (2013/2014).

-الحدود البشرية: تتحدّد هذه الدراسة بالعينة المنتقاة والمتمثلة في تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من المتفوقين دراسيًّا (40) تلميذ وتلميذة وذوي صعوبات التعلم في الرياضيات(40) تلميذ وتلميذة المتمدرسون على مستوى خمس مدارس ابتدائية من مدينة المسيلة من المجتمع الأصلي المقدّر بـ(217)تلميذ وتلميذة.

3-عينة الدراسة الأساسية: بما أنّ العينة ّتمثل جزءً من مفردات المجتمع اختيرت في هذا البحث بطريقة “قصدية” حيث قسّمت إلى عينتين هما: عينة ذوي صعوبات التعلم وعينة المتفوقين دراسيًّا في الرياضيات منبثقة من أدوات الدراسة الاستطلاعية الخاصة بتشخيص العينة.

3-1-خصائص العينة: من أجل أن تكون العينة متجانسة داخليا وخارجيا، وموزّعة بالتّساوي لتصير قابلة للمقارنة بينها في المتغيرات، راعت الباحثة عند اختيار عينة المجموعتين شروط اختيارها وضبط خصائصها فيما يلي:

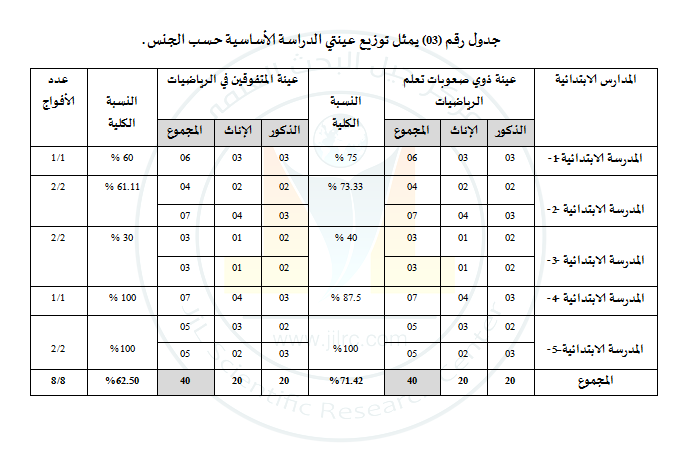

3-1-1-خصائص العينة حسب الجنس: وقد تمّ توضيح هذه الخصائص في الجدول أسفله:

جدول رقم (03) يمثل توزيع عينتي الدراسة الأساسية حسب الجنس .

| المدارس الابتدائية | عينة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات | النسبة الكلية | عينة المتفوقين في الرياضيات | النسبة الكلية | عدد الأفواج | ||||

| الذكور | الإناث | المجموع | الذكور | الإناث | المجموع | ||||

| المدرسة الابتدائية-1- | 03 | 03 | 06 | 75 % | 03 | 03 | 06 | 60 % | 1/1 |

| المدرسة الابتدائية -2- | 02 | 02 | 04 | 73.33 % | 02 | 02 | 04 | 61.11 % | 2/2 |

| 03 | 04 | 07 | 03 | 04 | 07 | ||||

| المدرسة الابتدائية -3- | 02 | 01 | 03 | 40 % | 02 | 01 | 03 | 30 % | 2/2 |

| 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 03 | ||||

| المدرسة الابتدائية -4- | 03 | 04 | 07 | 87.5 % | 03 | 04 | 07 | 100 % | 1/1 |

| المدرسة الابتدائية–5- | 02 | 03 | 05 | 100% | 02 | 03 | 05 | 100% | 2/2 |

| 03 | 02 | 05 | 03 | 02 | 05 | ||||

| المجموع | 20 | 20 | 40 | 71.42% | 20 | 20 | 40 | 62.50% | 8/8 |

3-1-2- خصائص العينة حسب العمر الزمني( السّن): حتّى يكون التكافؤ بين المجموعتين في الأزواج مراعياً للسّن تبيّن أنّ أعمار التلاميذ تراوحت مابين (9 سنوات إلى 11.6سنة)، والجدول أدناه يوضّح دلالة الفروق بين المتوسطات:

جدول رقم(04 ): يبيّن دلالة الفروق بين متوسطي أعمار تلاميذ العينتين

| البيانات | عدد التلاميذ | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة الحرية | قيمة (t) | الدلالة |

| المتفوقون في الرياضيات | 40 | 10.81 | 0.62 | 38 | 0.26 | غير دالة |

| ذوو صعوبات التعلم | 40 | 10.84 | 0.56 |

من الجدول السّابق يتّضح أنه لا توجد فروق جوهرية في العمر الزمني بين المجموعتين، حيث لم تصل قيمة (t) إلى مستوى الدلالة عند أي من المستويين (0.01-0.05 ) و هذا يعني أن المجموعتين متجانستين تقريبا من حيث هذا المتغير، مما يشير إلى أنّ العمر الزمني لن يؤثر في نتائج الدراسة.

يتّضح أن؛ مجموعتي البحث في الدراسة الحالية متجانسة تقريبا، وبذلك نكون قد عزلنا أثر تلك المتغيرات. و من ثمّ فإنّ النتائج التي ستتوصل إليها – الدراسة الحالية- يمكن أن نعزوها إلى المتغير المدروس في هذه الدراسة.

- أدوات الدراسة الأساسية:

بعد أن حققت الدراسة الاستطلاعية الأهداف المرجوة منها في صورة أدوات أمكن تطبيقها بقدر كبير من الثّقة، كما سبق ذكرها في الدراسة الاستطلاعية منها الأدوات الخاصة بتشخيص العينة الأولية . أما الأداة المتبقاة و المستخدمة فهو اختبار واحد والتي تم التأكد من عملية تقنينه وهو :

4-1- مقياس الدافعية للانجاز للأطفال:– وصف المقياس: قام “أحمد عبد الخالق، مايسة النيال” (1980) بوضع مقياس الدافعية للانجاز للأطفال وذلك بغرض توفير أداة سيكومترية مستمدة من البيئة العربية لتناسب الاستخدام مع الأطفال مكون من) 20(بنداً، يجاب عن كل بند من بنود المقياس تبعاً للبدائل الثلاثة الآتية: ( نادرا، أحيانا، كثيرا) وتصّحح البدائل الثلاثة بوضع أوزان متدرجة لها كما يلي:(1، 2، 3) على التوالي، والجدير بالذكر أنّ كل عبارات المقياس موجبة في إشارتها إلى وجود الدافع للانجاز، فيما عدا البندين (7،16). وقد وضع للمقياس تعليمات موجزة وبسيطة. وقد كانت الخصائص السيكومترية للمقياس كما يلي:

- الثبات: تمت البرهنة عليه بدرجة كبيرة بطريقة التجزئة النصفية حيث بلغت قيمة معامل الارتباط بعد التصحيح بمعادلة “سبيرمان براون” (0.82) تلميذ، (0.80) تلميذة، (0.83) للعينة الكلية.

- الصدق: برهن على صدق مقياس الدافعية للانجاز للأطفال كمايلي:

- التحليل العاملي: والتي يشير مضمونها إلى الدافعية للانجاز وكذا إلى الصدق العاملي للمقياس.

- الاتساق الداخلي: وقد بلغ معامل الارتباط بينهما “0.562” كما طبق على عينة من التلاميذ والتلميذات في الصف السادس الابتدائي بدولة قطر (ن=75) وهو ارتباط دال إحصائيا عند مستوى “0.01 “ويعد مؤشراً لصدق المقياس المصمم.[34]

- المعالجة الإحصائية المستخدمة:

تم الاستعانة بعدد من الأساليب الإحصائية لمعالجة وتحليل البيانات التي يتم جمعها للتّحقق من:

- المقارنة بين أفراد عينة الدراسة في المتغير التي يقيسه الاختبار وذلك باستخدام اختبار (T) لدلالة الفروق بين المتوسطات في الدراسة الاساسية. و كذلك بحساب النسب المئوية، معامل ارتباط بيرسون، معادلة سبيرمان براون، ألفا كرونباخ، على مستوى الدراسة الاستطلاعية باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss18)

- عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: نصت الفرضية على أنه:

جدول رقم ( 05): يوضّح دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة الكلية على مقياس دافعية الانجاز.

| المعالجة الإحصائية متغيري الدراسة | عدد أفراد العينةN | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري Std | الخطأ المعياري Error Std | قيمةtest t- المحسوبة | قيمة t-test المجدولة | درجةالحرية df | مستوى الدلالة | ||

| دافعية الانجاز | المتفوقين | 40 | 50.75 | 4.35 | 0.68 | 4.78 | 1.64 | 2.32 | 78 | الفرق دال عند 0.01 |

| صعوبات التعلم | 40 | 46.27 | 4.00 | 0.63 | ||||||

من خلال تركيز الملاحظة على بيانات الجدول أعلاه نجد أنّ؛ قيمة (test t-) المحسوبة بلغت (4.78). وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.01) بالمقارنة مع القيمة المجدولة التي بلغت (2.32). مما يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات العينتين، وبالرجوع إلى قيمة المتوسط الحسابي لكلا العينتين أمكن التّوصل إلى أن الفروق لصالح المتفوقين لأنها بلغت (50.75) وهي أكبر من نظيرتها عند ذوي الصعوبات. وعليه تمّ التحقق من الفرضية.

وعليه فإنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتفوقين دراسيا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات في دافعية الانجاز لصالح المتفوقين دراسيًّا. قد تشير هذه النتيجة إلى أنّ الخبرات التعليمية تتضمن تعليمات تنسجم مع قدرات المتفوقين وتعمل على تطوير دافعيتهم. وإلى أساليب التعزيز المختلفة من خلال الثّناء والتّشجيع التي يقوم بها المعلمون مما يعزز ثقتهم بأنفسهم. وقد يعزى السبب أيضاً إلى أساليب التنشئة الاجتماعية وما تتضمنه من تقديرات الوالدين والأقران المرتفعة اتجاه التلميذ المتفوق مما يؤدي به إلى تقديره لنفسه.

ومن أهم ما يؤكد نتائج هذا الفرضية، ما سبق ذكره في الإطار النظري من الدراسات والتراث العلمي.وهنا يتم الإشارة إلى أن بعض الدراسات تناولت ذلك؛ حيث توصلت دراسة”عبد الله الصافي”(2000) إلى أن الطلاب ذوي دافعية الانجاز المرتفع يتّمتعون بقدرة عالية و يبذلون مزيدًا من الجهد لتحقيق النّجاح والتفوق الدراسي وقدرتهم على التّعامل مع المواد الدراسية والربط بينها، ويعتقدون أن قدراتهم عالية ويكون لديهم الدافع إلى إظهار وتحسين القدرة.

وقد عبّر[35] عن ذلك نقلاً عن (Nunn& at al,1986 , Chapman,1988, Rea,1991 أن التّفوق الدراسي لا يتوقف فقط على إمكانات الفرد العقلية، بل هو نتيجة العديد من العوامل الدافعية والانفعالية والاجتماعية. ويضيف أن”جابر عبد الحميد”تبيّن من خلال الدراسة التي أجراها أنّ الطلاب المتفوقين يحبّون العمل بدرجة أكبر ولديهم قدرة على الانجاز ويحبّون حل المشكلات الصّعبة ولديهم حب استطلاع عقلي. وقد اتفقت أيضاً مع دراسة “تيرمان”(Terman,1921)، دراسة (مرزوق عبد المجيد، 1990).

وقد يبدو جليّاً أنّ معظم الدراسات المستشهد بها قد انتهت إلى انخفاض دافعية الانجاز لدى عينة ذوي صعوبات التعلم. وقد كانت دراسة”سيانوف”Synnove,1986)) واحدة من هؤلاء المهتمين التي بحثت عن الفروق بين الطلاب ذوي صعوبات التعلم والطلاب العاديين في الدافع للانجاز حيث توصلت إلى أنّ الطلاب العاديين ذوي مستوى مرتفع في الدافع للانجاز مقارنة بأقرانهم ذوي صعوبات التعلم، وأكدته أيضاَ دراسة (السيد 1992). و دراسة “كيرك و جلجار”(Kirk & Gallagher,1989) التي أشار إليها.[36]

وأمام إقرار تلك الدراسات يمكن التّوقع أنّ محاولات تفسير ما آلت إليه مثل ما ذهب إليه “شابمان”(Chapman,1998).[37] و (Mercer,2001) [38]

التوصيات:

- إشاعة مناخ نفسي اجتماعي يدّعم التفاعل الاجتماعي والاحتكاك بين الطلاب المتفوقين للأخذ بيد ذوي الصعوبات لزيادة دافعيتهم.

- تحسين أسلوب المدرسين في تبني و ممارسة استراتيجيات إثارة دافعية الانجاز لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية وأثر التعلم الصفي في ذلك.

- توجيه الأولياء بضرورة مساندة أبنائهم بإشاعة وتهيئة مناخ أسري لإثراء المجال النفسي والانفعالي وإعطائهم الفرص الكافية لتحقيق ميولهم واهتماماتهم عن طريق أساليب تنشئة اجتماعية ملائمة وربطها بدافعية انجازاتهم.

- استعمال استراتيجيات تدريسية و استراتيجيات تعلم فعّالة بتضمين البرامج ذات صلة باهتمامات الطلبة وتعزيزها.

- إعادة إجراء هذه الدراسة مع فئات عمرية أخرى في مراحل دراسية أخرى على مساحة جغرافية واسعة لتّعميم نتائجها.

قائمة المراجع :

- إبراهيم، مجدي عزيز وغراب، رفعت السيد:” تدريس الرياضيات للتلاميذ الموهوبين”،ط1، عالم الكتب القاهرة،

- أبو الديار، مسعد نجاح: “الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم”، ط1، الكويت: مركز تقويم وتعليم الطفل

- أبو رياش، حسين وآخرون:” المنهاج الشامل للطلبة الموهوبين”، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان الأردن،

- البطاينة، أسامة محمد وآخرون: “صعوبات التعلم-النظرية والممارسة- “،ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان، الأردن،

- جابر، جابر عبد الحميد وعبد الفتاح، فوقية: “علم النفس المعرفي بين النظرية و التطبيق”، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005.

- حافظ، نبيل عبد الفتاح: “صعوبات التعلم والتعليم العلاجي”، ط1، مكتبة زهراء الشرق،القاهرة،

- الخالدي، أديب محمد:” سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي”، ط1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن 2003.

- خطاب، ناصر جمال: “تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التعلم”، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان، الأردن، 2008.

- خليفة، عبد اللطيف محمد:” الدافعية للانجاز “،القاهرة، دار غريب، مصر، 2000.

- راتب، أسامة كامل:”دوافع التفوق في النشاط الرياضي”، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1990

- الزيات، فتحي مصطفى:”صعوبات التعلم- الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية”، ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،

- زيادة، خالد:” صعوبات تعلم الرياضيات (الديسكلكوليا)”، ط1، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006

- السيد، السيد عبد الحميد سليمان:”صعوبات التعلم تاريخها، مفهومها، تشخيصها علاجها”، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2003.

- شوق، محمود أحمد: “الاتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات”، ط3، دار المريخ للنشر، الرياض، 1997.

- الصافي، عبد الله بن طه:”عزو النجاح والفشل الدراسي وعلاقته بدافعية الانجاز دراسة على عينة من طلاب الجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيا بمدينة أبها”، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية مكة والمكرمة المملكة العربية السعودية، مطبعة جامعة أم القرى، العدد (2)، المجلد(12)،

- عامر، طارق عبد الرؤوف محمد:” دراسات في التفوق والموهبة و الإبداع والابتكار”، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،

- عبد الجواد، وفاء رشاد راوي : “أثر برنامج تدريبي مقترح في الأنشطة المتكاملة على تنمية الذاكرة العاملة والدافعية للانجاز لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم”، رسالة دكتوراه مودعة بكلية التربية، جامعة المنيا، القاهرة، 2011.

- علي، الطيب عصام و رشوان، ربيع عبده:” علم النفس المعرفي: الذاكرة وتشفير المعلومات”، ط1، عالم الكتب، القاهرة، مصر،

- القبالي، يحي أحمد:” فاعلية برنامج إثرائي قائم على الألعاب الذكية في تطوير مهارات حل المشكلات والدافعية للانجاز لدى المتفوقين في السعودية”، المجلة العربية لتطوير التفوق، مركز لتطوير التفوق، العدد (4)، ص (1-25 )،

- منال بنت خالد محمد الجريسي:” علاقة تقدير الذات بالدافعية للانجاز الدراسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم والسويات بالمدارس الابتدائية بمدينة الرياض”، رسالة ماجستير مودعة بكلية العلوم الاجتماعية، قسم علم النفس، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية،2013 .

- http://bu.edu.eg/belc/downloadcenter/coursescontent/sico/step1/4.html-

الهوامش:

[1] – خليفة، عبد اللطيف محمد:” الدافعية للإنجاز”، القاهرة، دار غريب، مصر، 2000، ص89-94.

[2] – زيادة، خالد:”صعوبات تعلم الرياضيات (الديسكلكوليا)”، ط1، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006، ص 123. [3] – أبو رياش، حسين وآخرون: المنهاج الشامل للطلبة الموهوبين، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن،2007، ص 163. [4] – جابر، جابر عبد الحميد وعبد الفتاح، فوقية: علم النفس المعرفي بين النظرية و التطبيق، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005،ص 196. [5]– أبو الديار، مسعد نجاح: الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم، ط1، الكويت: مركز تقويم وتعليم الطفل، 2012، ص65-67. [6] – زيادة، المرجع السابق، ص23. [7] – الزيات، فتحي مصطفى:صعوبات التعلم- الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية، ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1999،ص 545 http://bu.edu.eg/belc/downloadcenter/coursescontent/sico/step1/4.html- [8] [9]– خليفة، مرجع سبق ذكره، ص90.[10]– السيد، السيد عبد الحميد سليمان:”صعوبات التعلم تاريخها، مفهومها، تشخيصها علاجها”، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2003 ص255، 256.

[11]– عبد الجواد، وفاء رشاد راوي ” أثر برنامج تدريبي مقترح في الأنشطة المتكاملة على تنمية الذاكرة العاملة والدافعية للانجاز لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم”، رسالة دكتوراه مودعة بكلية التربية، جامعة المنيا، القاهرة، 2011، ص 98.

[12]– خطاب، ناصر جمال:” تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التعلم”، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008 ، ص15.

[13]– الخالدي، أديب محمد:” سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي”، ط1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2003، ص236.

[14]– عامر، طارق عبد الرؤوف محمد:” دراسات في التفوق والموهبة و الإبداع والابتكار”، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 2007، ص14 ،15.

[15] – خليفة، مرجع سبق ذكره، ص،53، 54.

[16]– القبالي، يحي أحمد:” فاعلية برنامج إثرائي قائم على الألعاب الذكية في تطوير مهارات حل المشكلات والدافعية للانجاز لدى المتفوقين في السعودية”، المجلة العربية لتطوير التفوق، مركز لتطوير التفوق، العدد (4)، ص (1-25 )، 2012، ص22.

[17] – منال بنت خالد محمد الجريسي:” علاقة تقدير الذات بالدافعية للانجاز الدراسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم والسويات بالمدارس الابتدائية بمدينة الرياض”، رسالة ماجستير مودعة بكلية العلوم الاجتماعية، قسم علم النفس، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية،2013 .

[18] – علي، الطيب عصام و رشوان، ربيع عبده:” علم النفس المعرفي: الذاكرة وتشفير المعلومات”، ط1، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 2006 ص 220 ،221.

[19] – الصافي، عبد الله بن طه:”عزو النجاح والفشل الدراسي وعلاقته بدافعية الانجاز دراسة على عينة من طلاب الجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيا بمدينة أبها”، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية و والإنسانية مكة والمكرمة المملكة العربية السعودية، مطبعة جامعة أم القرى العدد (2)، المجلد (12)، 2000، ص80-106.

[20] -علي و رشوان، مرجع سبق ذكره، ص 217.

[21]– الشرقاوي، أنور محمد: “الأساليب المعرفية في علم النفس و التربية”، مكتبة الأنجلو المصرية، 2006، القاهرة، ص64، 65.

[22]– الغامدي، ناجي بن عبد الله بن سعيد:” مدى فعالية برنامج إرشادي في تنمية دافعية الانجاز لذوي صعوبات التعلم الأكاديمي بالمرحلة الابتدائية بمحافظة جدة”، رسالة ماجستير مودعة بكلية التربية مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 2000، ص 85.

[23] – خليفة، مرجع سبق ذكره، ص 53 ،54.

[24] – السيد، مرجع سبق ذكره، ص 257، 258.

[25] – خليفة، مرجع سبق ذكره، ص89-94.

[26] – الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص65.

[27] – راتب، أسامة كامل:” دوافع التفوق في النشاط الرياضي”، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1990، ص 25، 26.

[28] – حافظ، نبيل عبد الفتاح:” صعوبات التعلم والتعليم العلاجي”، ط1، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، 2000، ص121.

[29]– البطاينة، أسامة محمد وآخرون :” صعوبات التعلم – النظرية والممارسة-” ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005، ص172.

[30] – حافظ، المرجع السابق ص 125، 126.

[31] – شوق، محمود أحمد:” الاتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات”، ط3، دار المريخ للنشر، الرياض، 1997، ص 94.

[32] – المرجع السابق، ص99.

[33] – إبراهيم، مجدي عزيز وغراب، رفعت السيد: تدريس الرياضيات للتلاميذ الموهوبين، ط1 ، عالم الكتب، القاهرة، 2006، ص 27، 28.

[34] – عبد الخالق، أحمد محمد و النيال، مايسة أحمد:”الدافعية للانجاز وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية لدى عينة من تلاميذ المدارس الابتدائية وتلميذاتها بدولة قطر(دراسة عاملية مقارنة)”، مجلة مركز البحوث التربوية،جويلية: جامعة قطر، العدد (01)، السنة (1) ص(167-203).

[35] -خليفة، مرجع سبق ذكره، ص،53،54.

[36] – زيادة، مرجع سبق ذكره، ص 123.

[37] -السيد، مرجع سبق ذكره، ص255، 256.

[38] – خطاب، مرجع سبق ذكره، ص15.